守山メロン完全ガイド|歴史・栽培の秘密から美味しい食べ方まで

守山メロンとは

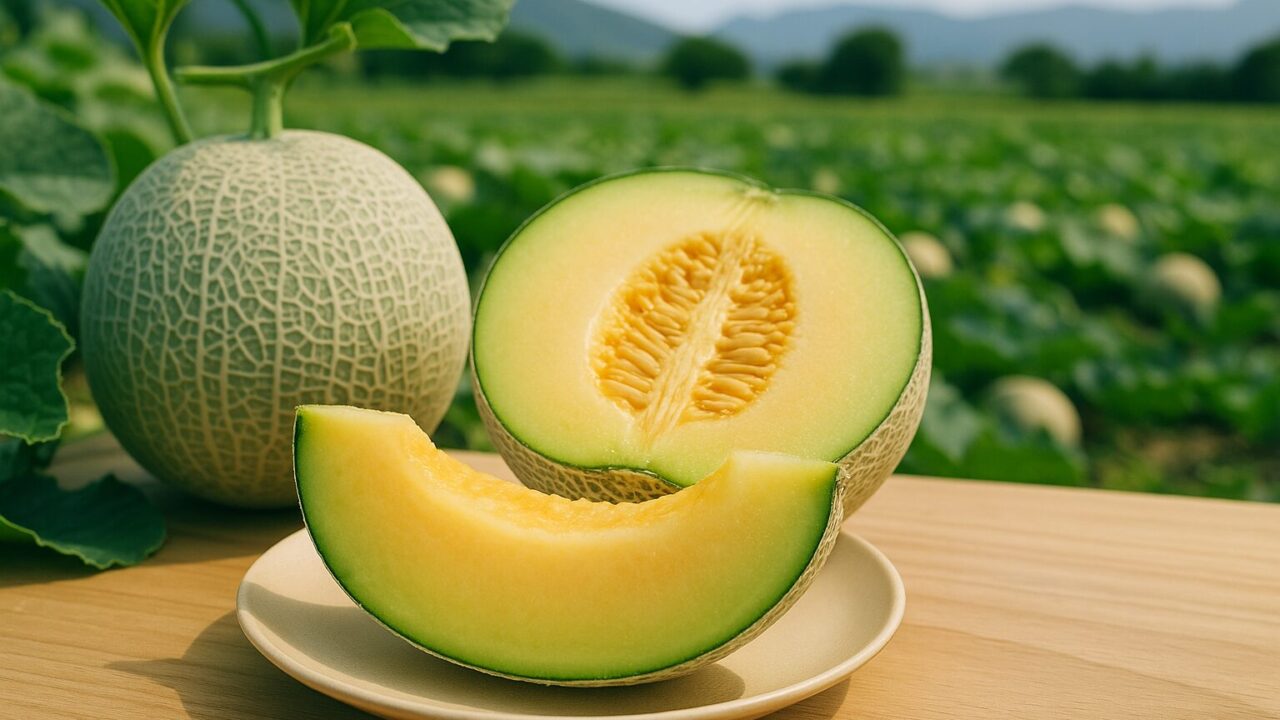

滋賀県守山市で育まれてきた「守山メロン」は、地域を代表する夏の味覚であり、地元のシンボル的存在です。糖度が高く、とろけるような果肉を持つこのメロンは、単に美味しいだけでなく、地元農家の技術の粋と琵琶湖畔の豊かな自然環境が織りなす結晶といえるでしょう。栽培には細やかな温度管理や土壌づくり、きめ細かな手入れが欠かせず、農家の努力が一玉一玉に込められています。

そのため、果実には力強い甘さと芳醇な香りが宿り、ひと口食べれば守山の大地を感じられるような奥深い味わいが広がります。贈答用としての人気も非常に高く、大切な人への特別な贈り物や季節のご挨拶として選ばれることが多いです。毎年シーズンになると県内外から多くのファンが直売所や観光農園を訪れ、試食や購入を楽しむ姿が見られ、地域の夏の風物詩ともなっています。

守山メロンの歴史

メロン栽培が守山市で始まったのは昭和30年代。稲作中心だった地域農業に新しい可能性を生み出そうと導入されたのがきっかけです。当初はビニールハウスの設置や温度管理に大変な手間がかかり、病害虫への対応にも苦労しました。試行錯誤の中で栽培方法を改良し、土壌の特性に合わせた肥料の研究や潅水の工夫を積み重ねた結果、次第に糖度の高い安定した品質のメロンが収穫できるようになりました。さらに、地域全体でブランド化に取り組む動きが強まり、守山市の農協や行政も協力して販売促進やPR活動を行いました。農家の努力と地域の後押しが一体となったことで、現在の「守山メロン」が確立したのです。やがて市の特産品として全国に知られるようになり、観光イベントやふるさと納税の返礼品としても注目を集め、守山の名を広める重要な役割を果たしています。

なぜ守山でメロン?

守山市は琵琶湖に近く、肥沃な土壌と潤沢な水資源に恵まれています。湖からの湿潤な空気は作物の成長を支え、土壌は長年の農業で培われた栄養分を含み、果実に豊かな旨味を与えます。さらに、昼夜の気温差が大きいという気候特性が、果物の甘みを引き出す重要な条件となります。昼間にしっかりと光合成で養分を蓄え、夜に涼しさの中で糖度がぎゅっと凝縮されるのです。これらの自然環境がそろうことで、糖度が高く、芳醇な香りをもつ守山メロンが生まれました。まさに「土地が育てた味」といえます。加えて、守山市の農家は古くから土壌改良や水管理の技術を受け継いでおり、自然条件と人の知恵の両面から理想的な環境が整えられています。こうした背景を踏まえると、守山がメロン栽培に非常に適した土地であることが改めて理解できます。

守山市はメロンの栽培に適している?

守山市の土地は水はけがよく、適度に砂質を含んでいるため、メロンの根がのびやすく、健やかに育ちます。また、琵琶湖から吹く風が温度や湿度を調整し、果実が病害に強くなる効果も期待できます。加えて、昔から農業が盛んな地域で培われた土壌改良の知恵や技術が、メロン栽培にも活かされています。自然条件と人の工夫が組み合わさることで、守山市はメロンづくりに非常に適した地域となっているのです。

守山市は琵琶湖に近く、肥沃な土壌と潤沢な水資源に恵まれています。さらに、昼夜の気温差が大きいという気候特性が、果物の甘みを引き出す条件となります。これらの自然環境がそろうことで、糖度が高く、芳醇な香りをもつ守山メロンが生まれました。まさに「土地が育てた味」といえます。

守山メロンの特徴

- 糖度が高く、濃厚な甘みが口いっぱいに広がり、後味までしっかりと甘さが残る贅沢な風味

- 果肉はやわらかくジューシーで、とろけるような食感が魅力。ひと口ごとにみずみずしさを感じられ、まるで果汁があふれ出すような感覚を楽しめる

- 大玉で存在感があり、見た目も華やか。贈答品や特別な日のデザートに最適で、テーブルを彩る存在になる

- 生産者ごとに品種や栽培方法を工夫しており、品種によって香りや甘さの質が異なり、味の奥深さを比較する楽しみ方もできる

- 追熟の仕方によっても食感や風味が変化し、切り立てのシャキッとした食感から、数日置いたときのとろけるような柔らかさまで、多彩な楽しみ方が可能

守山メロンを味わう方法

最もシンプルなのは冷やしてそのままいただく食べ方ですが、守山では地元飲食店による工夫も豊富です。パフェやケーキ、ゼリーなどにアレンジされ、夏の限定スイーツとして観光客の人気を集めています。特に地元のカフェでは、メロンを贅沢に丸ごと半玉使ったパフェや、果汁をふんだんに取り入れたジェラートが登場し、SNS映えするメニューとして注目を浴びています。また、ホテルや和菓子店でも守山メロンを取り入れた特別メニューが企画され、幅広い世代に楽しんでもらえる工夫がされています。さらに、カットメロンの直売や産地直送のギフトセットも好評で、「旬を味わう贅沢」として選ばれています。贈答用の箱入りメロンは高級感があり、結婚祝いやお中元などの特別なシーンに最適とされ、受け取る側にとっても夏の楽しみのひとつになっています。家庭ではスムージーやシャーベットなどにアレンジする人も増えており、守山メロンは幅広いシーンで多彩に楽しめる存在として親しまれています。

守山メロンと地域のつながり

守山メロンは単なる果物ではなく、地域の誇りであり、まさに守山市のシンボルとも言える存在です。収穫時期には観光農園での直売や試食会が開かれ、地元住民だけでなく観光客も集まり、活気に満ちた交流の場となっています。イベントでは農家の方々が栽培の工夫や食べ頃の見分け方を直接紹介し、訪れる人々は味わいだけでなく栽培の背景に触れることができます。また、子どもたちが農業体験を通じてメロンづくりに触れるプログラムも数多く実施されており、親子で土に触れ、果実が実る過程を学ぶ姿が見られます。こうした体験は次世代に地元の文化と産業を受け継ぐ役割を果たすだけでなく、自然や食への関心を深める教育的な意義も大きいのです。さらに、地域の飲食店や観光施設とも連携し、守山メロンを使ったフェアや特別メニューが展開されることで、地域全体の経済や観光振興にもつながっています。

守山メロンを支える農家と栽培の広がり

守山メロンの歴史は、わずか6戸の農家が挑戦した1977年に始まります。その後、1980年には「モリヤマメロン部会」が結成され、地域全体でのブランド化が進みました。現在ではおよそ19~21戸の農家が参加し、約3ヘクタールの圃場で丹精込めて栽培しています。各農家がハウスの環境管理や品種の選定に工夫を凝らし、糖度や香りを高める努力を重ねています。生産者同士の技術交流も活発で、より高品質な果実を消費者に届けるための研究と改良が日々行われています。守山メロンはこうした生産者の連携と挑戦の積み重ねにより、今では滋賀を代表する果実として確かな地位を築いています。

生産者と栽培規模(最新の概況)

- 現在の生産者数:おおむね21戸(年度や参加状況により前後)

- 栽培面積:約3ヘクタール

- 年産量の目安:年間約9万玉弱という年や、約7.8万玉だった年も(天候・作付けで変動)

- 主力品種の構成:アムスメロンが約9割、アールスメロンが約1割

メモ:創始期は1977年ごろに6〜7軒でスタート。1980年に部会を結成。2000年ごろには四十数軒まで拡大した時期もありました。

品種と“おいしさ”の理由

- アムス(主力):果汁たっぷりで皮際まで甘い。可食部が多く、家庭用・贈答用ともに人気。

- アールス(少量生産):網目の美しさと香りの良さが際立つ“王道テイスト”。出荷は7月上旬〜中旬が中心。

アムスは6月上旬〜7月上旬、アールスは7月上旬〜中旬が目安。昼夜の寒暖差と砂質まじりの土壌が糖ののりを後押しします。

ブランド基準と等級(選び方のコツ)

- ブランド基準:糖度13.5度以上などの厳格な規定をクリアしたもののみが「ホタル印」を冠して出荷。

- 等級の目安:店頭・直売では青秀/赤秀/特級などで表示。さらにスペシャル/プレミアム等の上位規格が設定される日もあります。

- 食べ頃:香りが強くなり、おしり(花落ち側)がやわらいだら冷蔵庫で2〜3時間冷やしてどうぞ。

流通・購入のポイント(おうみんち)

- 流通の特色:予約販売が約8割。予約以外はJAレーク滋賀「おうみんち」での直売が中心。

- 購入の実際:例年、出荷最盛期には整理券(現在はWeb予約制)での購入案内。早朝からの行列で知られた人気は、仕組みのデジタル化でさらにスムーズに。

- おうみんち情報:守山市洲本町2785/9:00〜17:00(季節等で変更あり)。

年表でみるモリヤマメロン

- 1977年:メロン栽培を6軒で試験開始(資料によっては7軒とする記載も)。

- 1980年:モリヤマメロン部会発足。

- 2000年ごろ:生産者が四十数軒まで拡大、最盛期へ。

- 2005年:出荷量が約19万玉に。

- 近年:生産者は約21戸規模、年産7.8万〜9万玉弱のレンジで推移。

生産現場の新しい挑戦

生産現場の新しい挑戦

守山メロンのブランド力を支えるのは、長年にわたって培われてきた確かな技術と、それを未来へつなげようとする生産者たちの努力です。今、現場では次の時代に向けた新たな挑戦が静かに、しかし着実に進行しています。

“チャレンジメロン”という実験

守山の一部農家では、これまでの常識を打ち破る新たな試みに挑んでいます。それが、「チャレンジメロン」プロジェクト。通常、1株のメロンから収穫するのは2果が基本。これは果実に十分な栄養を集中させ、高い糖度と形の美しさを保つための黄金比です。しかし今、生産拡大を見据えて、1株あたり3果どりの栽培に挑戦しています。単純に数を増やせばいいという話ではなく、果実同士の養分配分や果皮の張り、糖度の安定など、繊細なバランスの見極めが必要です。生産者たちは毎日の観察記録を取り、サイズ・糖度・香りのトレードオフを検証中。気候変動にも対応できる持続的な栽培モデルを模索しており、この挑戦が実を結べば、守山メロンの安定供給に大きく貢献すると期待されています。

技術を未来へつなぐために

守山メロンの味を守るには、技術と人材の両方が欠かせません。現在、JA守山や地元農業者たちは、若手農家の育成や移住者の受け入れ強化に力を入れています。農業未経験者でも挑戦できるよう、ハウス管理や温湿度制御のノウハウを体系化し、環境制御システムを導入した「スマート農業」化も進行中です。中でも注目されるのが、センサーによるハウス内の自動環境制御。温度や湿度、CO₂濃度、光量をデータで可視化し、果実の成長段階に応じて最適な環境を維持できるようになりました。これにより、経験に頼らずとも一定品質のメロンが安定して生産できる体制が整いつつあります。また、ベテラン農家が若手とペアを組み、「師弟制」スタイルでの技術継承も進められています。かつて感覚で伝えられていた温度管理や収穫の見極めも、今ではデータと経験が融合した形で共有され、より科学的で再現性の高い農業へと進化しています。

ファンのための買い方ヒントフのための買い方ヒント

守山メロンを知り尽くしたファンなら、せっかくなら“おいしさのピーク”を逃さずに手に入れたいところです。ここでは、目的別の選び方や購入時の注意点をまとめてご紹介します。

贈答用に選ぶなら

大切な人へのギフトやお中元には、「アムス上位等級」や「アールスメロン」といった高品質ランクを選ぶのがおすすめです。見た目の網目が細かく、形が整っているほど上等とされ、箱を開けた瞬間に「わあ!」と喜ばれる美しさがあります。ただし、見た目重視のメロンは食べ頃が数日先のことも。発送日と食べ頃のタイミングを事前に相談しておくと、贈られた相手が最もおいしい瞬間に味わえます。守山の直売所やJAでは、その場でスタッフが丁寧にアドバイスしてくれるので、遠慮せず確認を

自宅用に楽しむなら

自宅で味わう場合は、等級をひとつ下げて“完熟目前”のものを選ぶのも通の買い方。外見よりも味重視で、値段も少し抑えられます。購入時は、メロンのおしり(花落ち部分)を軽く押してみましょう。ほんのり柔らかく、芳醇な香りが立ち始めていたら、それはまさに“食べ頃サイン”。冷蔵庫で冷やしすぎると香りが飛んでしまうので、食べる2~3時間前に冷やす程度がベストです。熟度の見極めができるようになると、家庭でも贅沢な味わいが楽しめます。

混雑を避けるコツ

人気の直売シーズンは、例年朝から長蛇の列ができることも。特に週末や解禁初日は、Web整理券や販売開始時間のチェックが必須です。最近は公式サイトやSNS(XやInstagramなど)で、販売日や在庫状況をリアルタイム発信している場合もあるので、出発前に最新情報を確認しておきましょう。さらに、平日午前中の来店が狙い目。混雑を避けつつ、ゆっくりと香りや重さを確かめながら“運命のメロン”を選ぶことができます。

まとめ

守山メロンは、琵琶湖の自然環境と地域農家の知恵・努力が融合して生まれたブランド果実です。糖度の高さや芳醇な香り、みずみずしい果肉の魅力に加え、地域の歴史や文化とのつながりを知ることで味わいはさらに深まります。生産者の挑戦や世代を超えた技術継承に支えられ、今もなお多くの人に愛され続けています。守山市を訪れる際には、ぜひ旬の守山メロンを手に取り、その背景ごと堪能してみてください。)